Demo buchen

Demo buchen

Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis oder eine andere quantitative Beziehung zwischen einer erzielten Leistung oder einem Ertrag von Dienstleistungen, Gütern oder Energie und der verbrauchten Energie.

DIN EN ISO 50.001

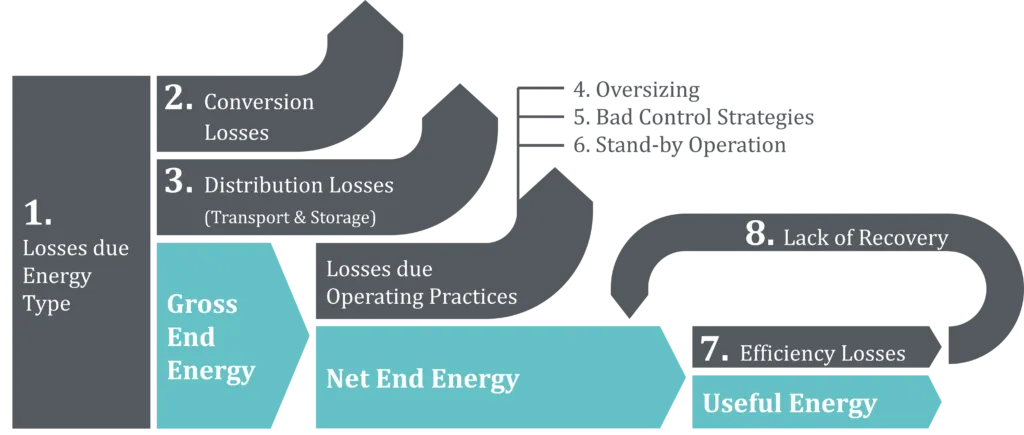

Die Energieeffizienz kann somit erhöht werden, wenn der Energiebedarf bei gleicher Leistung (in Menge, Zeit und Qualität) reduziert wird. Laut Erlach (2013, S. 46) können die acht Arten von Energieverschwendung, die in der obigen Abbildung dargestellt sind, unterschieden werden.

Wenn die physikalische Struktur gegeben ist, wird die Energieeffizienz von Energiesystemen in erster Linie durch die Betriebsart bestimmt, die verschiedene Arten von Energieverschwendung beeinflusst. Für eine rein nach Energieeffizienzkriterien optimierte Betriebsstrategie lassen sich die folgenden Prinzipien ableiten:

Einsatz energieeffizienter Energiequellen

Im Prinzip können verschiedene (nützliche) Energieträger für ein und dieselbe Energiedienstleistung verwendet werden (z. B. Heizen mit Strom oder Erdgas). Der äquivalente Primärenergiebedarf kann jedoch aufgrund der vorgelagerten Energieumwandlungsketten und von Transportverlusten erheblich variieren. Wenn die Energieform während des Betriebs dynamisch ausgetauscht werden kann, sollte aus EnEFF-Sicht die Form mit den geringsten Verlusten gewählt werden.

Einsatz effizienter Energiewandler

Oft steht ein größerer Gerätepark zur Verfügung, um denselben Energiedienst zu erbringen (z. B. verschiedene Arten von Luftkompressoren). Je nach Zeitpunkt der Beschaffung entsprechen die Komponenten möglicherweise nicht den neuesten Energieeffizienzstandards (z. B. den Effizienzklassen von Elektromotoren IE1–IE4 gemäß IEC 60034-30-1). Für einen energieeffizienten Betrieb sollten Geräte nach ihrer Effizienz priorisiert werden.

Nutzung von Eigenerzeugungs- und Umweltenergie

Aufgrund sinkender Investitionskosten für DER und staatlicher Anreizsysteme lohnt es sich oft, Umweltenergie selbst zu erzeugen und zu nutzen. Da die Energie direkt vor Ort genutzt wird und nicht über ausgedehnte Übertragungs- und Verteilungsnetze geleitet werden muss, erweisen sich Eigenerzeugung und Eigenverbrauch in der Regel als energieeffizienter als Bruttoeinkäufe (Pehnt 2010).

Vermeidung ineffizienter Betriebspunkte

Der Wirkungsgrad einer Anlage wird sowohl durch Stellgrößen (z. B. relative Leistung, falls regelbar) als auch durch Umgebungsbedingungen (z. B. Rücklauftemperatur des Wärmenetzes für einen Wärmeerzeuger, Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit für einen adiabatischen Rückkühler) beeinflusst. Wird eine Anlage außerhalb des Nennpunkts betrieben, kann der Wirkungsgrad erheblich sinken. Dementsprechend sollten die steuerbaren Einflussgrößen so gewählt werden, dass möglichst effiziente Betriebspunkte erreicht werden.

Bedarfsgerechte Steuerung der Nutzenergie

Nutzbare Energie wird häufig verschwendet, wenn Energiedienstleistungen über dem tatsächlich erforderlichen Niveau erbracht werden (z. B. Überhitzung eines Raums oder Luftwechsel außerhalb der Nutzungszeiten). Die nutzbare Energie sollte stets auf ein bedarfsgerechtes Mindestmaß reduziert werden. Dazu gehört implizit auch die bedarfsgerechte Steuerung der Potenzialniveaus der Energienetze.

Vermeidung von Energiespeicherung und Leerlauf

Verluste treten bei der Speicherung, beim Transport oder bei der Übertragung von Energie auf (z. B. Wärmeverluste in thermischen Speichersystemen, Reibungsverluste in Rohrleitungen, Leckagen usw.). Je nach Zustand der Speichersysteme oder Leitungsnetze können diese Verluste im Laufe der Zeit einen erheblichen Teil der nutzbaren Energie entwerten. Mit steigendem Ladezustand von Energiespeichersystemen, der durch potenzielle Variablen (z. B. Temperatur, Druck) beeinflusst wird, nimmt auch der Leistungsverlust aufgrund des größeren Potenzialgefälles zur Umgebung in der Regel zu. Im Laufe der Zeit führt dies zur Selbstentladung der Speicher. Darüber hinaus ist der Prozess des Speicherns und Abrufens von Energie mit Verlusten verbunden. Unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz sollte daher die Speicherung von Energie nach Möglichkeit vermieden werden, es sei denn, sie trägt zur Rückgewinnung ansonsten verlorener Energie bei (siehe folgenden Punkt). Auch ungenutzte (Teil-)Systeme zur Energieverteilung sollten, wenn möglich, nicht dauerhaft mit Strom versorgt werden und nur bei Bedarf aktiviert werden (z. B. durch Absperrventile).

Nutzung rückgewinnbarer Energie

Stehen Energierückgewinnungssysteme zur Verfügung, sollte rückgewinnbarer Energie, deren Niveau für die technische Anwendung ausreicht (z. B. niederkalorische Wärme für Niedertemperaturheizungen), der Vorzug gegeben werden, bevor auf energetisch hochwertigere Energiequellen (z. B. Elektrizität, Gas) zurückgegriffen wird. Dazu kann auch die Nutzung sogenannter Nebenenergie (Abwärme von Menschen, Anlagen) gehören.